STUDIO200攝影棚:上海市普陀區金沙江支路200號STAGE A 攝影棚

聯系電話: 15618760290

電子郵件:19452502@qq.com / ZOTAN上海商業廣告攝影公司

? ZOTAN All Rights Reserved. ZOTAN上海商業攝影工作室 | 滬ICP備12040012號-2

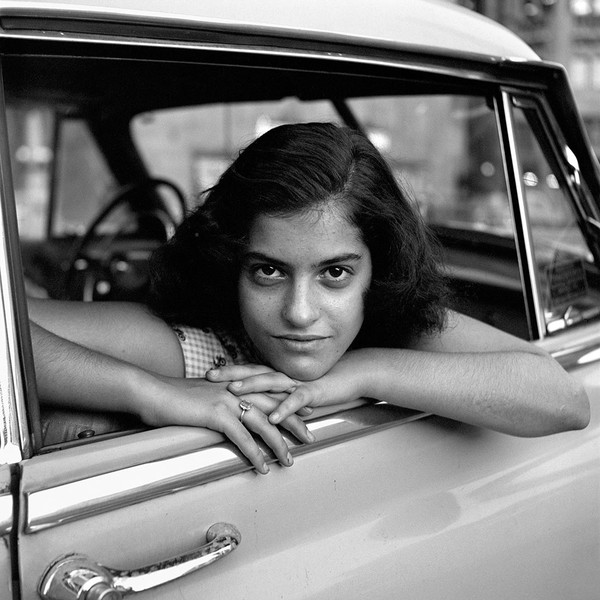

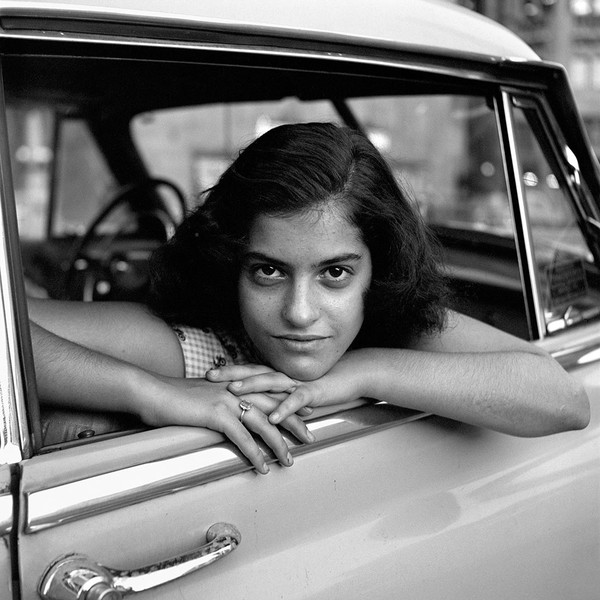

薇薇安·邁爾(Vivian Maier)(1926年2月1日- 2009年4月21日),美國業余街頭攝影師, 出生在紐約,在法國長大,后回到美國。一個在芝加哥工作了40年的保姆,她的作品并不為人所知,她一生拍攝了超過10萬張照片,直到2007年她被美國歷史學家約翰馬魯夫整理其作品后發布,收到世界各地的媒體報道,并被認可為美國當代最重要的街頭攝影師之一,她的故事也被刊登在世界各地的各大報紙上,并獲得人們的一致認可。2010年,她的攝影作品在芝加哥現代藝術中心MOMA展出。2013年,馬魯夫和查理·西斯科爾(Charlie Siskel)共同執導了一部新的紀錄片:《尋找薇薇安·邁爾》(Finding Vivian Maier),這部影片于2014年3月底開始在美國的各大影院上映。

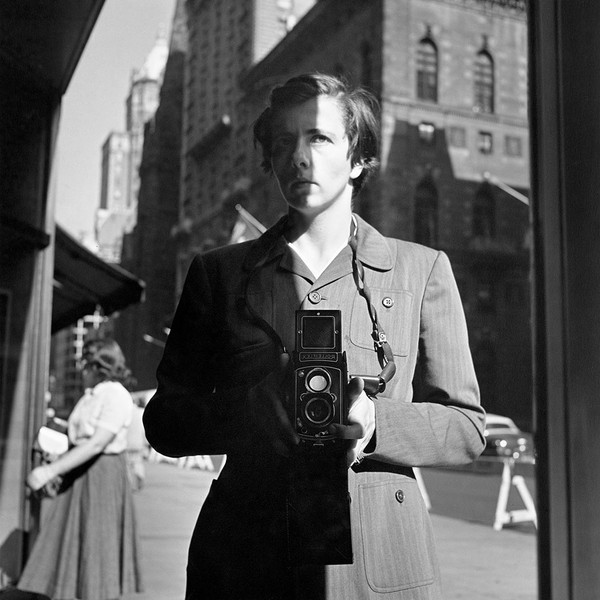

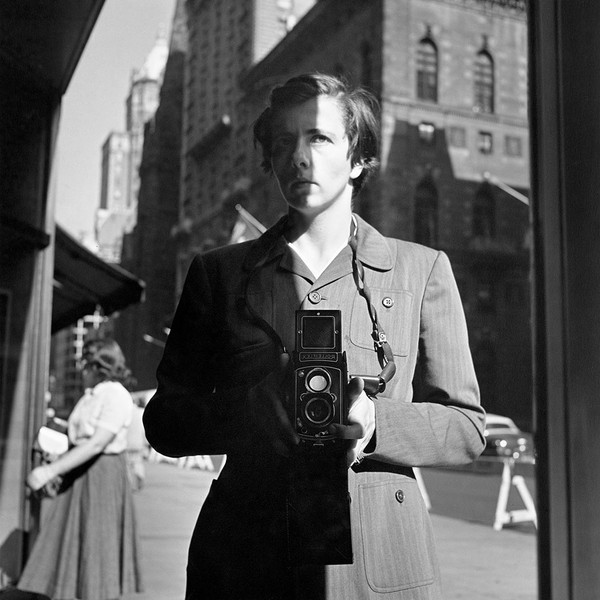

她是一位才華橫溢的“街頭攝影”藝術家,常常通過一個祿來相機看世界,在芝加哥、紐約等城市的街頭捕捉了成千上萬個生動的剎那。她并不是一位職業攝影師,生前只是個保姆——薇薇安·邁爾(Vivian Maier)。在上世紀五六十年代的芝加哥街頭,她可能只是一位名不見經傳的婦人。她從未把照片展示給人看過,甚至自己也未覽自己拍攝之全貌——她去世后留下了數以百計的未沖洗的膠卷。

帶著法國口音的她在芝加哥既沒有親人,也沒有朋友。她開始拍攝城市的街頭。馬盧夫猜測,薇薇安在平時的休息日里,常會帶著她的祿來雙反相機在各個街道上漫游,隨時拍攝那些環繞在她身邊的生活瞬間。她所服務過的家庭說她“很隱秘地”去拍,并沒有與他人分享過她的照片,也一直沒有將自己的照片沖印出來,如果她沖印了一些,那么馬盧夫也不會買到這么多完整的底片。

根據一家她常去買底片的相機店主的說法,雖然她說話坦率,但卻讓人有距離感,非常喜愛歐洲電影,對美國片不屑一顧。從薇薇安的自拍像中,可以看出她的自傲與自信,她從未對著鏡頭做忸怩或親昵之態,總像一個旁觀者那樣拍攝自己。大部分時間她穿一件男士夾克、男式皮鞋,戴一個大帽子,不停地拍照。人們推測她是一個社會主義者、女權主義者、電影評論家。電影是她的最愛。

馬盧夫這樣分析“她是一個孤獨的人,死時沒有孩子或家庭或愛情”“她用她的相機,讓窮人發聲。為此,她研究許多的人生活在社會的邊緣,她的影像顯示出她看到真理在她身邊。

貓膩編輯整理

薇薇安·邁爾(Vivian Maier)(1926年2月1日- 2009年4月21日),美國業余街頭攝影師, 出生在紐約,在法國長大,后回到美國。一個在芝加哥工作了40年的保姆,她的作品并不為人所知,她一生拍攝了超過10萬張照片,直到2007年她被美國歷史學家約翰馬魯夫整理其作品后發布,收到世界各地的媒體報道,并被認可為美國當代最重要的街頭攝影師之一,她的故事也被刊登在世界各地的各大報紙上,并獲得人們的一致認可。2010年,她的攝影作品在芝加哥現代藝術中心MOMA展出。2013年,馬魯夫和查理·西斯科爾(Charlie Siskel)共同執導了一部新的紀錄片:《尋找薇薇安·邁爾》(Finding Vivian Maier),這部影片于2014年3月底開始在美國的各大影院上映。

她是一位才華橫溢的“街頭攝影”藝術家,常常通過一個祿來相機看世界,在芝加哥、紐約等城市的街頭捕捉了成千上萬個生動的剎那。她并不是一位職業攝影師,生前只是個保姆——薇薇安·邁爾(Vivian Maier)。在上世紀五六十年代的芝加哥街頭,她可能只是一位名不見經傳的婦人。她從未把照片展示給人看過,甚至自己也未覽自己拍攝之全貌——她去世后留下了數以百計的未沖洗的膠卷。

帶著法國口音的她在芝加哥既沒有親人,也沒有朋友。她開始拍攝城市的街頭。馬盧夫猜測,薇薇安在平時的休息日里,常會帶著她的祿來雙反相機在各個街道上漫游,隨時拍攝那些環繞在她身邊的生活瞬間。她所服務過的家庭說她“很隱秘地”去拍,并沒有與他人分享過她的照片,也一直沒有將自己的照片沖印出來,如果她沖印了一些,那么馬盧夫也不會買到這么多完整的底片。

根據一家她常去買底片的相機店主的說法,雖然她說話坦率,但卻讓人有距離感,非常喜愛歐洲電影,對美國片不屑一顧。從薇薇安的自拍像中,可以看出她的自傲與自信,她從未對著鏡頭做忸怩或親昵之態,總像一個旁觀者那樣拍攝自己。大部分時間她穿一件男士夾克、男式皮鞋,戴一個大帽子,不停地拍照。人們推測她是一個社會主義者、女權主義者、電影評論家。電影是她的最愛。

馬盧夫這樣分析“她是一個孤獨的人,死時沒有孩子或家庭或愛情”“她用她的相機,讓窮人發聲。為此,她研究許多的人生活在社會的邊緣,她的影像顯示出她看到真理在她身邊。

貓膩編輯整理